結婚式の招待状は、ゲストを結婚式に招待するための大切なツールです。単なるお知らせではなく、新郎新婦の想いを伝え、ゲストに期待感を持ってもらうためのものでもあります。

初めて結婚式の招待状を出すというカップルの中には

招待状ってどうやって送るの?

付箋を入れるって聞いたけど、そもそも付箋って何?

切手の位置はどこ?失礼がないようにしたい!誰か基本を教えて!

という疑問も。

このブログではブライダルのプロ【KGママ(ケージーママ)】が、プロ目線で現場で得た知識と経験を踏まえて、詳しく解説します。

招待状の準備

まず、招待状の準備から始めましょう。

①招待状セットを購入する

②招待状を手作りする

③オンラインで招待状を送る

などの方法があります。

枚数は招待ゲスト全員分ではなく、世帯数分です。ご夫婦であれば、ご夫婦で1セットです。

招待状のデザインは、結婚式のテーマに合わせたものがいいでしょう。和装を着る予定があったり、神前式を行う場合は和風のデザイン、教会式やドレスを着る予定があれば洋風のデザインを選ぶと結婚式との統一感が出ます。

また、趣味や好きなこと、好きなキャラクターなどふたりらしいデザインもおすすめです。

たとえばディズニーが好きなカップルであれば、ディズニーデザインを選ぶとゲストに「ふたりらしい」と感じていただけます。

結婚式の2次会や1.5次会では今までもSNSなどで招待することが主流でしたが、最近では結婚式そのものもオンラインで招待することが増えてきています。とはいえ、年配ゲストにはわかりづらいことも。

なので、紙媒体での招待状とオンライン招待状をゲストによって分けることも可能です。

私がお手伝いする中では、このパターン(紙媒体+オンライン)が一番多いように感じます。

オンラインでの招待状はご自身で作成することも可能ですが、専門のサイトで作成するとスムーズです。

私がお手伝いしているカップル様も、専用のサイトで作っている方がほとんどです。

デザイン性も高く、カスタマイズ機能も充実しています。(^ー^)

ご祝儀や会費を事前にお支払いいただける機能や、QRコードで当日の受付もできるので、受付をお手伝いしてもらう手間も省けます。2次会や1.5次会にも便利です。

招待状の宛名書き

ここからは、紙媒体の招待状について説明していきます。送り方は招待状セットを購入する場合も、手作り招待状の場合も同じですので参考になさってください。

宛名書きは、ゲストの名前や住所を丁寧に書くことが基本です。毛筆や筆ペン、万年筆などがおすすめですが、雨などでにじまないように、水性のものは避けましょう。招待状のデザインに合わせて、縦書きか横書きかを選んでくださいね。

郵便番号を表す、〒マークは書かないようにご注意ください。

ご夫婦やご家族は連名で記載します。敬称は「様」にします。小さなお子様ゲストは「ちゃん」や「くん」にしても温かみがありますが、基本は「様」にしておく方がベター。家族連名の場合「ご家族様」と記載する場合もありますが、誰まで参列していいのか不明瞭になってしまうので、全員分記載した方がいいでしょう。

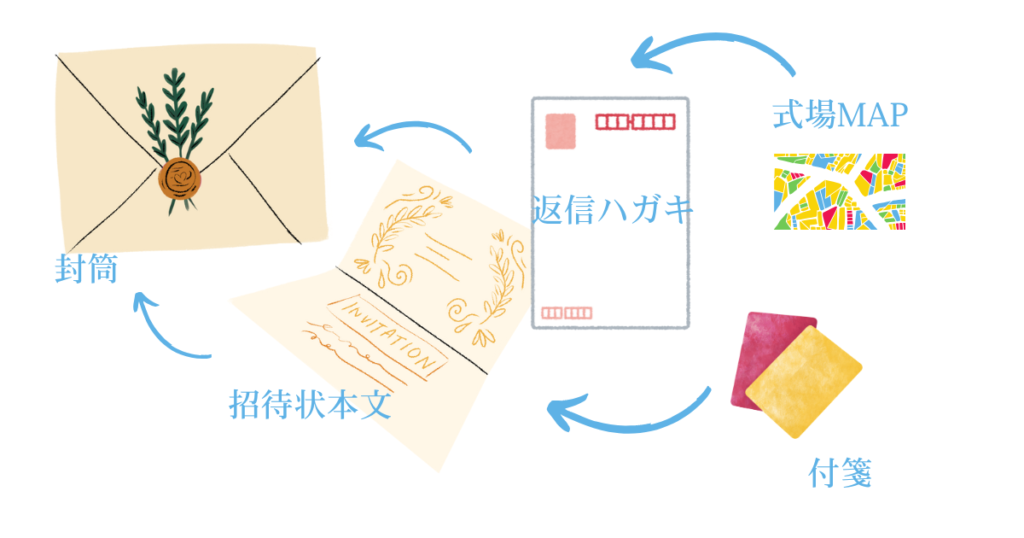

招待状の封入

招待状、返信はがき、会場案内図などを封筒に入れます。封入する順番は、一番大きいものに小さいものを挟むようにしてください。バラバラに入れてしまうと、小さいサイズのものが封筒内に残ったまま見落とされてしまう可能性があります。会場の案内図は式場からもらえることがほどんど。無料か有料かは式場によって異なります。

付箋の有無

結婚式の招待状でいう「付箋」とは、招待状本文には記載しない個別のメッセージを入れたい時に使用する小さなカードタイプの紙のことを指します。

式場によっては「付箋」ではなく「メッセージカード」と呼ぶこともあります。

通常の生活では「付箋」といったらポストイットのことを言いますよね(^ー^;)

付箋やメッセージカードは、個別に伝えたいことがある場合に使います。

例えば乾杯の発声や祝辞、受付、余興などをお願いする場合。もしくは挙式からの参列をお願いする場合にも用います。

注意点としては、忌み言葉や句読点を使わないように気を付けてください。

挙式からの参列をお願いする場合の文章例

誠に恐れいりますが 挙式にもご列席いただきたく 当日は〇時〇分までにお越しくださいますよう お願い申し上げます

祝辞をお願いする場合の文章例

誠に恐れいりますが 当日披露宴で御祝辞を賜りたく存じますので よろしくお願い申し上げます

その他、送迎バスやタクシーチケット、宿泊のご案内などケースに合わせて付箋を増やしても大丈夫です。

招待状の発送時期

招待状は、結婚式の3ヶ月くらい前に発送するのが一般的です。

招待状が早すぎると、ゲストの予定が変わってしまう可能性があります。また、遅すぎると、ゲストが準備をする時間がなくなってしまいます。

招待状の発送方法

手渡し

招待状は、手渡しできる場合は手渡しすることが望ましいです。特に上司や先輩など目上の方をご招待する場合は、ご挨拶を兼ねて直接お渡ししましょう。

直接お渡しする場合、住所の記載は必要ありません。お相手のお名前のみ記載しましょう。

手渡しの場合は糊付けの必要もありません。封筒のシールのみで大丈夫。また、切手も必要ありませんが、返信ハガキには切手は必要なので注意が必要です。

郵送

郵送の場合、切手を貼り糊付けで封をして封筒シールを貼り発送します。

招待状のデザインや複数のカードによって重さが異なるため、念のため郵便局に1セット持ち込み、重量を測ってもらうことをおすすめします。

重さによって郵便金額が異なるため、いくらの切手を貼るのか確認しましょう。また、切手は郵送の分も返信ハガキの分も、「寿切手」と呼ばれる慶事用の切手にしましょう。相手によっては記念切手やおしゃれ切手もOKです。

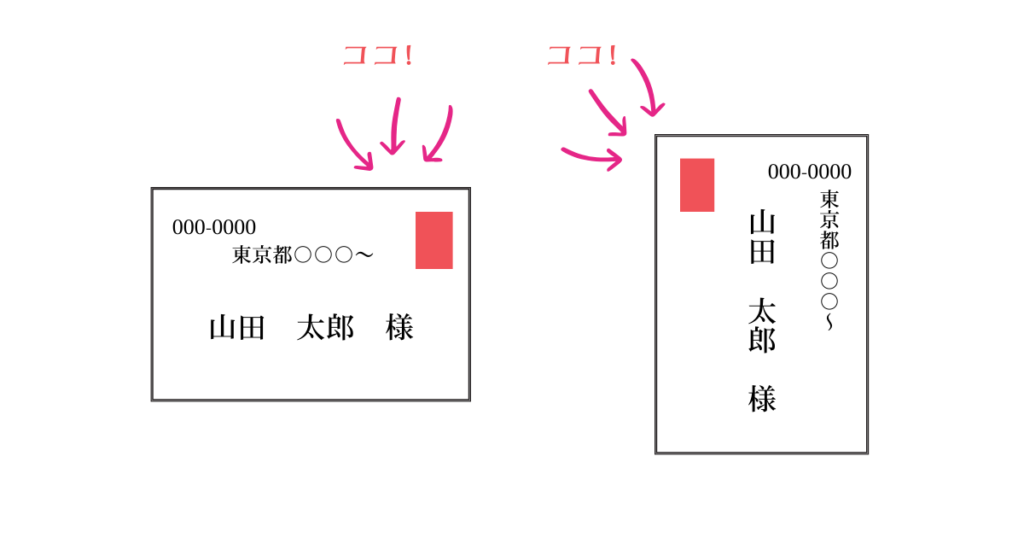

切手の位置にも注意が必要です。縦書きの場合は左上に。横書きの場合は右上に貼ります。

また、送る日柄は大安が好ましいとされています。ポスト投函の場合は次の日の消印になる場合もあるので、消印の日柄を気にする場合は、郵便局への持ち込みの方が確実です。

また、集荷の際に悪天候の可能性もあるので投函の際の天候には注意が必要です。

返信はがきの確認

ゲストからの返信はがきは、出欠の確認や、アレルギーの有無などを把握するために重要なものです。返信期限を設定し、期限までに返信してもらうようにしましょう。

結婚式の招待状の注意点まとめ

忌み言葉や句読点を使わない

手渡しの場合は切手&糊付け不要

返信ハガキは全員分切手を貼る

切手の位置は縦横で異なる

慶事用の切手を使用する

宛名面は〒マーク書かない

基本は毛筆や筆ペンで水生のものは避ける

ポスト投函の場合、天候に注意

結婚式の招待状の送り方:まとめ

結婚式の招待状は、ゲストを結婚式に招待するための大切なツールです。基本とマナーを守り、心を込めて作成しましょう。

この記事が、あなたの結婚式の招待状準備のお役に立てれば幸いです。

結婚式の招待状はWEB招待状も徐々に増えています。

WEB招待状は、スマートフォンやパソコンから簡単に送受信でき、返信管理もスムーズに行えるのが魅力です。デザインや演出の幅も広がり、写真や動画を使っておふたりらしさをより自由に表現することができます。

ゲストにとっても、場所や時間をすぐに確認できるなど便利な点が多いため、近年は多くのカップルに選ばれています。

年配のゲストやフォーマルな場では紙の招待状を好まれる場合もあるため、ゲストの顔ぶれに合わせて使い分けるのがおすすめです。

簡単に作成できるので、興味のある方は是非一度見てみてくださいね。